本文

成人・高齢者の予防接種

- HPVキャッチアップ接種

- 風しん予防接種の費用助成(女性)

- 風しん第5期(男性)

- 帯状疱疹予防接種

- 高齢者肺炎球菌予防接種

- 高齢者等インフルエンザ予防接種

- 高齢者等新型コロナワクチン予防接種

- 予防接種の健康被害救済制度

HPVキャッチアップ接種に関するお知らせ

HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃したかたに対して公平な接種機会を確保するため、定期接種の特例としてキャッチアップ接種を行っております。

令和7年度HPVワクチン予防接種指定医療機関 [PDFファイル/85KB]

接種期間の延長について

令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかったかたがいらっしゃる状況等を踏まえ、以下の対象者の接種期間が延長されることになりました。

|

対象者 |

無料で接種できる期間 |

|---|---|

|

キャッチアップ対象者:平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性 令和6年度において高校1年生相当年齢:平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性 |

令和8年3月31日まで (ただし、令和4年4月1日~令和7年3月31日までに1回以上接種したかたに限る。) |

- 過去にHPVワクチンを合計3回接種していないかたが対象となります(不足分を接種可)。

- 母子健康手帳で過去の接種記録を必ず確認してください。

- 接種を希望されるかたは、HPVワクチンの有効性とリスクを良く理解したうえで接種を進めてください。

【子宮頸がん】

子宮頸がんは、子宮の入り口付近にできるがんで、発がん性のHPVウイルスの感染が原因で引き起こされる病気です。

日本では年間約1万1千人の女性が発症しており、約2,900人のかたが亡くなっています。最近は20~30歳代で増加しているのが特徴です。

HPVの感染は性行為によって子宮頸部の粘膜に微細な傷が生じ、そこからウイルスが侵入して感染すると考えられています。感染しても多くの場合は自然に排除されますが、ウイルスが排除されずに長期間感染が続くと数年から十数年の時を経て子宮頸がんを発症することがあります。発症するとごく初期のがんを除いては子宮摘出となる可能性があり、その場合は妊娠や出産への影響や排尿障害などの後遺症が残ることがあります。

子宮病変に対するワクチンの有効性は、16歳頃までに接種すると最も高いとの研究が報告されています。定期接種対象年齢以上のかたが接種した場合も一定程度の予防効果が期待できますが、性交渉によるHPV感染によってワクチンの予防効果が減少することもわかっています。ワクチン接種だけではすべての発がん性HPVの感染を防ぐことができないため、ワクチン接種後も20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診の受診が必要です。

【接種回数及び方法】

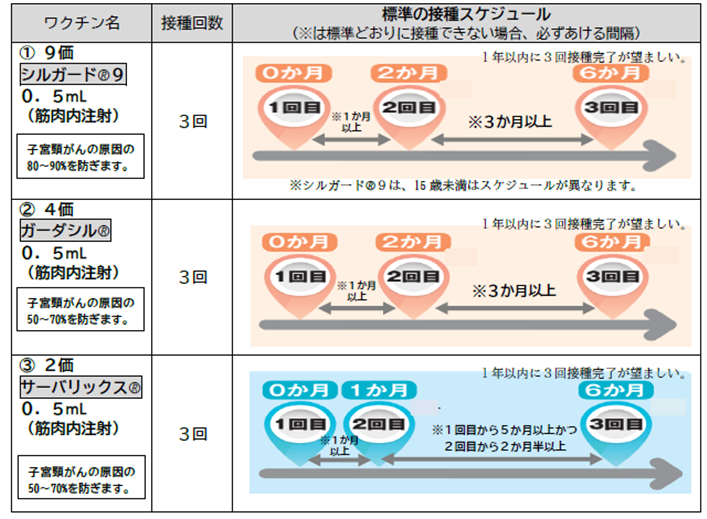

■9価ワクチン(シルガード9)

2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回行います。

■4価ワクチン(ガーダシル)

2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回行います。

■2価ワクチン(サーバリックス)

1か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回の接種を行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回行います。

■これまでに2価または4価のHPVワクチンを1回または2回接種したかたへ

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価のHPVワクチンに変更し、残りの接種を完了すること(交互接種)も可能です。この場合にも公費(無料)で接種することができます。

※2価または4価のHPVワクチンを接種した後、9価のHPVワクチンを接種した場合の安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることから、医師と相談のうえ、9価ワクチンを選択することができます。

※交互接種の場合は、9価ワクチンの接種方法に合わせて、1回目と2回目の間隔を少なくとも1か月以上、2回目と3回目の間隔を少なくとも3か月以上あけて3回接種します。

尾張旭市・瀬戸市のかかりつけ医で接種する場合

⑴ 指定医療機関で必ず予約をする。

⑵ 接種を受ける。※予診票は指定医療機関にあります。

【当日の持ち物】

母子健康手帳(接種証明書)、本人確認書類(マイナ保険証、運転免許証等)

尾張旭市・瀬戸市以外のかかりつけ医で接種する場合

下記のいずれの方法は、接種する前に申請が必要です。

|

A.「愛知県広域予防接種事業」 |

|

|

接種までの |

⑴ 接種する医療機関・接種する医師が「愛知県広域予防接種事業」に登録しているかを確認 ⑵ 健康課で事前申請(下記「申請書」を記入し申請) ⑶ 市が連絡票・予診票等必要書類を交付 ⑷ 予約・予防接種を受ける【持ち物:連絡票、予診票、母子健康手帳等】 |

| B.「予防接種費用助成金交付事業」(償還払い制度:費用をいったん支払い、後から請求する制度) ※里帰り出産等、愛知県外及び愛知県広域予防接種事業未登録の医療機関・医師で接種する場合 ※接種前と接種後の2回、健康課への申請が必要です。 |

|

| 接種までの 流れ |

⑴ 健康課で事前申請(下記「申請書」を記入し申請) ⑵ 市が後日、予防接種依頼書・予診票等必要書類を交付 ⑶ 予約・予防接種を受け、接種費用全額を医療機関に支払う ⑷ 健康課窓口で助成金交付の請求手続きをする ⑸ 後日、指定された口座に助成金が振り込まれる |

- 転出日当日は、公費で接種できません。接種した場合は、自費接種(有料)になります。

より詳しい情報をお知りになりたいかたは、下記より厚生労働省のホームページをご覧ください。

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

予防接種後の注意事項

HPVを受けたお子様と保護者の方へ(愛知県産婦人科医会) [PDFファイル/173KB]

相談先一覧

<接種後、健康に異常があるとき>

接種を行った医師やかかりつけ医にまずはご相談ください。

<HPVワクチン接種後に症状が生じたかたに対する相談窓口>

- 愛知県 保健医療局 感染症対策課(相談窓口がわからない場合、医療機関の紹介等)

Tel 052-954-7491 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く) - 愛知県 教育委員会事務局 教育部 保健体育課(学校生活に関する相談)

Tel 052-954-6793 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く) - 尾張旭市健康課(予防接種健康被害救済制度に関する相談)

Tel 0561-55-6800 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>

風しん等予防接種の費用助成について

令和7年度から風しん等予防接種の費用助成対象者を経産婦や配偶者まで拡大!!

風しんによる重篤な症状や、妊娠中の女性がり患すると生まれてくる子どもに深刻な影響となる場合がある先天性風しん症候群の発生を予防するため、令和7年4月から対象者を経産婦や配偶者まで拡大し、風しん等予防接種費用の一部を助成します。

※妊婦が妊娠中(特に妊娠初期)に風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんに感染して、先天性風しん症候群と総称される障がい(生まれつき心臓に病気がある、耳が聞こえにくい、目が見えにくいなど)を引き起こすことがあります。

|

対象者 |

接種日時点で市内に住民登録のある以下のすべてに該当するかた

|

|

|---|---|---|

|

予防接種の受け方と |

|

|

|

持ち物 |

【予防接種時(医療機関へ持参するもの)】

【助成金交付請求時(健康課へ提出するもの)】

|

|

| 助成金 | 一人一回限り 上限5,000円 ※生活保護世帯のかたは全額助成 | |

| 申請期限 | 令和8年3月31日(火) | |

|

その他 |

生活保護世帯のかたは自己負担金が免除になります。接種前に健康課へお問い合わせください。 |

|

風しん予防接種費用の助成について(ちらし)[PDFファイル/234KB]

風しん第5期(定期接種)

令和7年3月31日をもって、風しん追加的対策事業は終了しましたが、麻しん風しん混合ワクチンの市場供給が不安定であることから、風しん第5期の定期接種が延長されました。

予防接種の有効性

大人が風しんにかかると、こどもに比べ、高熱・発疹や関節痛などの症状が強くなり、重症化することがあります。

風しんウイルスは感染力が強く、社会全体で予防することが望まれます。あなたが感染し、妊婦さんが感染するとおなかの赤ちゃんに心臓や眼などの障がいを引き起こす恐れがあります。免疫を持っている人が増えることで、流行は抑えられます。ご自身とこれから生まれてくるこどもたちを守るためにも、予防接種を受けて風しんに対する免疫を高めておきましょう。

|

対象者 |

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、 |

|---|---|

| 実施期間 |

令和9年3月31日まで(実施医療機関の休診日を除く) |

|

実施場所 |

尾張旭市・瀬戸市の医療機関 |

|

自己負担金 |

無料 |

| 接種方法 |

|

|

持ち物 |

|

|

その他 |

【尾張旭市・瀬戸市以外の医療機関等で接種を希望されるかたの事前手続きについて】 |

帯状疱疹予防接種(定期接種・任意接種)

- 接種を希望する方(定期接種・任意接種ともに)は、事前に「接種の申込み」が必要です。

- 令和8年4月以降も今年度と同様の制度(定期・任意の区分及び費用も同額)を継続予定ですので、令和8年3月までに発行された予診票は令和8年4月以降も使用可能です。

帯状疱疹ワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/1016KB](厚生労働省作成)

帯状疱疹について

帯状疱疹は、水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。

こどものころに水ぼうそうに罹ったことがあるかたやその後帯状疱疹になったかたの体の中にウイルスが潜んでいて、加齢や疲労、ストレスなど免疫力が低下すると、ウイルスが活性化し、発症しやすくなります。

症状は、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数あらわれ、痛みは徐々に強くなり、3~4週間続きます。皮膚症状だけでなく神経にも炎症を起こし、合併症として帯状疱疹後神経痛となる場合もあります。

予防接種の有効性

帯状疱疹の発症や重篤化のリスクを下げる効果があります。ワクチンには2種類あり、接種回数、接種費用、副反応の頻度等が違いますので、医師とよく相談し、納得したうえで接種を受けましょう。

接種前に帯状疱疹予防接種説明書 [PDFファイル/720KB]を必ずお読みください。

| ワクチン種類 | 組換えワクチン(シングリックス) | 生ワクチン(ビケン) |

|---|---|---|

| 接種回数 |

2回 |

1回 |

| 接種部位 | 筋肉内注射 | 皮下注射 |

| 発症予防効果 |

約10年程度(以降は、現在延長試験を実施中)※1 |

約5年程度※2 |

|

副反応 |

疼痛(79.1%)発赤(37.4%) |

発赤(44.0%) 掻痒感(27.4%) 熱感(18.5%) 腫脹(17.0%) 疼痛(14.7%) 硬結(13.5%) |

|

重大な副反応 |

ショック |

アナフィラキシー 血小板減少性紫斑病 無菌性髄膜炎 |

※ ワクチンによっては、接種できない場合がありますので、接種医等に相談してください。

<引用文献>

※1 Shingrix:国際共同第3相臨床試験(ZOSTER-006/022)の延長試験 シングリックス総合製品情報概要 グラクソ・スミスクライン株式会社

※2 ZOSTAVAX:Schmader KE,et al. Clin infect Dis. 2012;55(10):1320-1328より ビケン資料 武田薬品工業株式会社

※3 各ワクチン添付文書

接種対象者・接種費用等

| 対象者 |

●50歳以上で、過去に帯状疱疹ワクチンを接種していない、接種日時点で市内に住民登録がある、下記のいずれかに該当するかたは、定期接種となります。

●50歳以上で、上記以外のかたは、任意接種として接種できます。 |

||

|---|---|---|---|

| 自己負担額 | 65歳以上のかた | 50歳から64歳までのかた | |

| 組換え (シングリックス) |

1回当たり、7,000円を2回まで |

1回当たり、接種費用から市の助成額(10,000円)を差し引いた額を2回まで |

|

| 生 (ビケン) |

2,700円 |

接種費用から市の助成額(4,000円)を差し引いた額 |

|

| 救済制度 |

●定期接種の場合:予防接種法「予防接種健康被害救済制度」 ●任意接種の場合:医薬品医療機器総合機構法「医薬品副作用被害救済制度」 |

||

※指定医療機関以外で接種をした場合は、助成限度額が異なるため、自己負担額が表記を超える場合があります。

接種方法

1.接種希望者は、市へ「接種の申込み」をし、

接種に必要な書類(予診票等)を受け取る

- 接種希望者は、市へ「接種の申込み」をする。

(年齢や接種を希望する医療機関によって、申し込み方法が異なります) - 市は、接種希望者の接種履歴等を確認し、接種に必要な書類を送付する。

(接種履歴等、接種希望者及び医療機関へ問い合わせをする場合があります)

【申込み方法】

⑴ 電子申請 「令和7年度帯状疱疹ワクチン申込み(Logoフォーム)」はこちら<外部リンク>

⑵ 電話 0561-55-6800

⑶ 来所 尾張旭市健康課(尾張旭市保健福祉センター内)

次のいずれかに該当する場合は、健康課窓口での事前申請が必要です。

・定期接種対象者で、尾張旭市及び瀬戸市の指定医療機関以外で接種を希望するかた

(帯状疱疹予防接種指定医療機関 [PDFファイル/171KB]はこちら)

・生活保護受給世帯のかたで、接種費用の免除を受けるかた

2.接種希望者は、医療機関に予約をし、接種を受ける

【尾張旭市・瀬戸市の指定医療機関で接種を受ける場合】

⑴ 指定医療機関から医療機関を選び、予約をする。

帯状疱疹予防接種指定医療機関 [PDFファイル/171KB]

⑵ 接種当日、予約した医療機関に、接種に必要な持ち物を持参する。

※持ち物は、市が送付するお知らせ通知(「帯状疱疹予防接種の流れ」または「帯状疱疹予防接種と費用助成の流れ」)をご確認ください。

⑶ 医師の診察及び説明を受け、希望する帯状疱疹ワクチンの予防接種を受ける。

⑷ 接種にかかる費用(医療機関窓口での支払額)を医療機関に支払う。

※組換えワクチン1回目を接種した場合は、次回使用する予診票及び接種済証を医療機関から受け取る。次回接種時に必要な接種履歴が記載されているので紛失しないよう気を付けてください。

※医療機関から「帯状疱疹予防接種済証」を受け取り、接種履歴を自己管理する。

【尾張旭市・瀬戸市の指定医療機関以外の医療機関等で接種を希望する場合】

年齢により申請方法が異なるため、健康課へお問い合わせください。

- 愛知県広域予防接種事業

定期接種対象者で、愛知県広域予防接種事業に登録のある医療機関・医師により接種を受ける場合 - 予防接種助成金交付または任意予防接種費用助成事業(償還払い:接種費用を立て替え払いし、後日請求する)

愛知県外及び愛知県広域予防接種事業未登録の医療機関・医師により接種を受ける場合

高齢者用肺炎球菌予防接種(定期接種)

大切なお知らせ ~肺炎球菌ワクチンの変更について~

予防接種の制度改正により、令和8年4月1日から、以下のとおりに変更になります。

| 変更後(令和8年4月1日から) | 変更前(令和8年3月31日まで) | |

|---|---|---|

| ワクチンの種類 |

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン (プレベナー20) |

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン |

| 自己負担金 | 3,500円 | 2,500円 |

※プレベナー20は、ニューモバックスより予防効果が高い傾向にあり、その効果も長く維持されます。

※既に23価を接種済の方は定期接種対象外になります。

高齢者等肺炎球菌ワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/905KB](厚生労働省作成)

予防接種の有効性

肺炎球菌には100種類以上の型があります。肺炎球菌ワクチンを接種することで、頻度の高い23種類の肺炎球菌の型に免疫をつけることができます。

ワクチンの効果は5年以上持続しますが、免疫力は時間とともに低下していきます。しかし、5年以内に肺炎球菌ワクチン予防接種(ニューモバックス23価)を接種したことのあるかたは、副反応が強く出ることがあるため、再接種できません。接種の必要性やリスクについては医師とよく相談してください。

接種前に肺炎球菌予防接種説明書 [PDFファイル/136KB]を必ずお読みください。

|

対象者 |

接種日時点で市内に住民登録があり、下記のいずれかに該当するかた

|

|---|---|

|

自己負担金 |

2,500円 生活保護世帯のかたは、健康課に事前申請すると、自己負担金が免除となります。 |

|

接種方法 |

|

|

持ち物 |

|

|

その他 |

【尾張旭市・瀬戸市以外の医療機関等で接種を希望されるかたの事前手続きについて】 |

高齢者等インフルエンザ予防接種(定期接種)

予防接種法に基づく定期接種のひとつです。

高齢者等インフルエンザワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/218KB](厚生労働省作成)

予防接種の有効性

季節性インフルエンザに感染すると急性の肺炎や脳症を合併したり、基礎疾患が悪化しやすくなるため、入院加療を余儀なくされ、死亡する危険性も高まります。ワクチン接種により、高齢者の発病防止、特に重症化防止に有効であることが確認されています。

接種を受けてから抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるには、毎年流行する前の12月中旬までに接種を済ませておくことが望ましいと言われています。

接種前にインフルエンザ予防接種の説明書 [PDFファイル/178KB]を必ずお読みください。

|

対象者 |

接種日時点で市内に住民登録があり、下記のいずれかに該当するかた(個人通知はありません)

|

|---|---|

|

接種期間 |

令和7年10月15日(水)から令和8年1月31日(土)まで(休診日は除く) |

| 自己負担金 |

1,200円(1回接種) 生活保護世帯のかたは、健康課に事前申請すると、自己負担金が免除となります。 |

|

接種方法 |

|

|

持ち物 |

|

| その他 |

【尾張旭市・瀬戸市以外の医療機関等で接種を希望されるかたの事前手続きについて】 |

※ 定期接種対象者以外で接種を希望者する場合は、任意接種となりますので、実施の有無及び接種費用(全額自己負担)等は、直接医療機関へお問い合わせください。

※ 令和2年度から令和4年度まで臨時的に実施した「妊娠中及び身体障害者(条件あり)の方等へのインフルエンザ予防接種の費用助成」はありません。

高齢者等新型コロナワクチン予防接種(定期接種)

予防接種法に基づく定期接種のひとつです。

新型コロナワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/1.87MB](厚生労働省作成)

予防接種の有効性

新型コロナウイルス感染症は、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死亡する危険性も高まります。ワクチン接種により、重症化防止に有効であることが確認されています。既に、感染したことがあっても再感染することもあり、ワクチン接種による追加の発症予防効果があることも確認されています。

接種前に新型コロナワクチンの説明書 [PDFファイル/203KB]を必ずお読みください。

|

対象者 |

接種日時点で市内に住民登録があり、下記のいずれかに該当するかた(個人通知はありません)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

接種期間 |

令和7年10月15日(水)から令和8年1月31日(土)まで(休診日は除く) |

||||||||||||

| 使用する ワクチン |

国の薬事承認を受けたワクチンを使用します。医療機関ごとに異なりますので、予約時等に医療機関にお問い合わせください。

|

||||||||||||

| 自己負担金 |

5,000円(1回接種) 生活保護世帯のかたは、健康課に事前申請すると、自己負担金が免除となります。 |

||||||||||||

|

接種方法 |

|

||||||||||||

|

持ち物 |

|

||||||||||||

|

よくある |

新型コロナワクチンの詳しい情報については、こちらへ → 新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>(厚生労働省ホームページ) |

||||||||||||

|

その他 |

【尾張旭市・瀬戸市以外の医療機関等で接種を希望されるかたの事前手続きについて】 |

※ 定期接種対象者以外で接種を希望者する場合は、任意接種となりますので、実施の有無及び接種費用(全額自己負担)等は、直接医療機関へお問い合わせください。

定期接種を尾張旭市・瀬戸市以外の医療機関等で接種を希望するかたへ

【対象予防接種:帯状疱疹・高齢者用肺炎球菌・高齢者等インフルエンザ・高齢者等新型コロナワクチン予防接種】

※高齢者等インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種の申請の受付は、10月1日から開始します。

※申請時に、接種を希望するかたの住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナ保険証・介護保険証等)をお持ちください。

※原則、本人またはご家族による申請ですが、それ以外のかたが代理申請を健康課窓口で行う場合は、「委任状等」の添付をお願いしています。事前に、健康課へ相談してください。

※愛知県広域予防接種事業を利用して接種を希望する場合の申請に、電子申請もできるようになりました。申請事項確認及び書類発行のために1~2週間かかりますが、是非ご利用ください。

|

A.「愛知県広域予防接種事業」 |

|

| 接種までの 流れ |

⑴ 接種する医療機関・接種する医師が「愛知県広域予防接種事業」に登録しているかを確認 ⑵ 健康課へ事前申請(申し込み方法は、下記の2通りあります。どちらかで申請してください) ➊ 電子申請 「愛知県広域予防接種連絡票交付申請フォーム(Logoフォーム)」<外部リンク>はこちら

❷ 来所 健康課(保健福祉センター内)で、下記「申請書」を提出 ⑶ 市が、連絡票・予診票等必要書類を交付 ➊ 電子申請の場合:申請内容確認後、1週間後に交付 ❷ 来所の場合:即日発行 ⑷ 予約・予防接種を受ける ⑸ 「連絡票券予防接種済証」を受け取り、自己負担金を医療機関に支払う |

| B.「予防接種費用助成金交付事業」(償還払い制度:費用をいったん支払い、後から請求する制度) ※愛知県外及び愛知県広域予防接種事業未登録の医療機関・医師で接種する場合 ※接種前と接種後の2回、健康課への申請が必要です。 |

|

| 接種までの 流れ |

⑴ 健康課で事前申請(下記「申請書」を記入し申請) ⑵ 市が後日、予防接種依頼書・予診票等必要書類を交付 ⑶ 予約・予防接種を受け、接種費用全額を医療機関に支払う ⑷ 健康課窓口で助成金交付の請求手続きをする ⑸ 後日、指定された口座に助成金が振り込まれる |

|

「委任状等」について

|

|

予防接種の健康被害救済制度

一般的に、予防接種により感染症に対する免疫を得ることができますが、まれに異常な副反応を疑う症状(健康被害)がみられる時があります。医療機関で治療を受けた場合や障害が残ってしまった場合に、法律に基づいて、救済制度を受けられることがあります。

救済を求める原因となった予防接種が規定されている法律やその接種日により、申請(相談)先や給付内容に違いがあります。

予防接種法に基づく健康被害救済制度

定期接種及び令和6年3月31日まで特例臨時接種として実施された新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた場合は、以下のページをご覧ください。

厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>

任意接種における健康被害救済制度

予防接種法に基づかない任意接種は、医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済制度になります。詳細は、以下のページをご覧ください。

独立行政法人医療品医療機器総合機構 「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>

| 肺炎球菌ワクチン(20価) |