本文

市長コラム「足下に泉あり!」2023年

広報おわりあさひにて連載している市長のコラム「足下に泉あり!」を、ホームページでも紹介します!

バックナンバー

- 司馬史観に酔う(令和5年12月15日号 vol.9)

- 「チャレンジ」への挑戦(令和5年11月15日号 vol.8)

- ヒロシマ(令和5年10月15日号 vol.7)

- ヒトのチカラ(令和5年9月15日号 vol.6)

- 犬派?猫派?(令和5年8月15日号 vol.5)

- 絶滅危惧種!?(令和5年7月15日号 vol.4)

- どうする・・・(令和5年6月15日号 vol.3)

- 東京出張、昭和のすごみ(令和5年5月15日号 vol.2)

- みちひらきの神様(令和5年4月15日号 vol.1)

掲載内容

司馬史観に酔う(令和5年12月15日号 vol.9)

間もなくお正月ということもあり、今月は読書のお勧めにしました。

今年は、国民的作家・司馬遼太郎さんの生誕100年の年です。彼の作品に登場する主人公は、フィクションの域を超えた限りなくリア ルなヒーローで、描かれる人物像を自らの人生の師として慕う読者も多いはずです。

私たちは、『坂の上の雲』では秋山好古・真之兄弟に、『竜馬がゆく』では坂本龍馬に、『燃えよ剣』では土方歳三に憧れ、あたかも冒険活劇のように、心躍らせながら読み進めたものです。

司馬さんは、人物批評や歴史解説をナレーションのごとく文中に差し込んでくれるので、かなりの大作でも中学生になれば十分に理解し 楽しめます。

問題があるとすれば、人物の描き方が見事過ぎて、司馬さん独自の歴史の見方「司馬史観」を鵜呑みにして信じ込んでしまうことです。

今は、テレビでも歴史検証番組が多く放送されていて、偉人の人物像が、最新の研究で大きく変わることもまれではありません。司馬史観とのギャップを楽しむことも、 歴史ファンの新たな楽しみになりつつあります。

ちなみに昨夏、書店で『峠』(新潮 文庫全3巻)を手に取りました。戊辰戦争時の越後長岡藩の家老、北越の麒麟児・河井継之助の半生を描いています。ほとんど無名であった人物に光を当て、ラストサムライとして死んでいく希代の英雄の存在を世間に知らしめしたわけです。

継之助は、時代を正確に読み解く才覚と小藩に踏みとどまるかたくなな忠義が、矛盾なく同居する不思議な人物です。彼と勝海舟の違いは? 歴史に何を残したのか? 考え出すと面白いですよね。お薦めです。

それにしても、司馬さんが日本人や日本という国の在り様を問い続けた熱量には感服するのみです。正に知の巨人。

「チャレンジ」への挑戦(令和5年11月15日号 vol.8)

6月市議会定例会での施政方針演説で、「チャレンジ事業」なる取り組みを打ち出しました。

元職員による公金詐取事件を乗り越え、失墜した市政のブランドを回復させるためには、何か巻き返しを図るきっかけが必要と考え、全職員の高いモラル意識構築を図りつつ、チャレンジを旗印にした事業を新たに創設したのです。

これは、職員の新たな発想や斬新なアイデアを募り、それらを市政に生かす取り組みとして、市長就任後、早くから制度設計の検討を指示していたものです。

事業のカギは、特に若手職員の挑戦する気持ちやアイデアの 種を、上司や同僚の応援を得ながら一緒に育てていけるよう、職員一人一人の意識を変革していくことにあります。

職員の意欲を喚起するととも に、「風通しのよい、チャレンジする職場風土」を作り、多様な成果につながるよう、知恵を絞って進めてまいります。

さて、今年度分の募集に、何件の提案が集まったと思われますか? 採択されれば予算は付くわけですが、自分や職場の仕事が増えることになります。

私の予想は1桁、5件前後でし た。それが何と39件、ビックリです。悩みながらの審査で19件採択しましたが、不採択だった提案にも、次につながるものが多くありました。

前向きに仕事をしたいと望んでいる職員がいかに多いか、ひとつの表れのように感じました。 全く、うれしい悲鳴です。

既に、第二弾の募集・審査も終えました。順次、補正予算に組み込むことで、スピード感をもって実現化に取り組みます。

職員のやる気のこもった「チャ レンジ」、ご期待ください。

ヒロシマ(令和5年10月15日号 vol.7)

本市は、平成23年3月に「非核平和都市宣言」を行い、同年7月には「平和市長会議」(現・平和首長会議)に加盟しています。

8月6日、広島平和記念式典が開催されました。公務の関係で午後に広島入りし、原爆死没者慰霊碑と本市の小・中学生の皆さんによる6,000羽の折り鶴が納められたブースに黙祷を捧げた後、「原爆の子の像」の鐘を鳴らしてまいりました。

広島は、5月のG7サミットで改めて注目を集めました。報道によれば、原爆資料館を訪れたウクライナのゼレンスキー大統領は、 芳名帳に「現代の世界に核兵器による脅迫の居場所はない」と記し、米国のバイデン大統領は、「世界から核兵器を最終的かつ永久になくせる日に向けて共に進もう」とのメッセージを書き残しました。

核保有国を含む先進国の首脳がそろって、78年前の広島の実相を目の当たりにする、歴史に残るサミットだったと、私は思っています。

日本の広島が、令和の時代に改めて世界の「ヒロシマ」になった日でもあります。

この機会に、私が過去、最も強烈に感情を揺さぶられる経験をした、長野県上田市にある「無言館」をご紹介します。これは、戦没画学生慰霊美術館で、そこに展示された絵画からは、死に向かう無念さと覚悟が入り交じり、愛する人への激しい執着となって直接、心に伝わってきます。

令和となり、戦争を経験した世代は少数派となりました。私も知りません。それ故に、多くの人に全国各地の戦争遺跡・資料館などへ立ち寄って、過去へ思いを馳せていただきたいと願っています。

今を生きる私たちには、過去を未来へつなぐ責務があるのですから。

ヒトのチカラ(令和5年9月15日号 vol.6)

本市は、7月24日に旭精機工業(株)「あさひ愛の基金」様から、着脱式の車いすけん引装置 「JINRIKI®」14台を寄贈していただきました。

これは、車いす用のU字型の着脱式アームで、その名のとおり車いすを「人力車」に変身させることができるものです。前輪を浮かせて引くことで、坂道はもちろん未舗装の道路や砂地など、押すだけでは難しいさまざまな悪路でも、驚くほどスムーズな移動が可能に なる画期的なアイデア商品です。

私が名鉄百貨店の社長当時に一目ぼれし、早々に販売の総代理店契約を結んだ思い入れのある商品でもあります。販売イコール普及となり、百貨店という企業が取り組むべき持続可能な社会貢献活動と考えました。

JINRIKI®は東日本大震災の教訓から生まれ、当初は防災用に導入を考えていたのですが、小学校視察の折に校長先生から、遠足など課外授業参加に制限のある車いすの生徒さんの話をお聞きし、その場でお試しの手配をしました。

実際に使用した先生方から大変好評で、生徒さんとそのご家族も大層喜ばれたとお聞きし、何とか導入を早めたいと思っていた矢先、「あさひ愛の基金 」様からのお申し出と重なる偶然が起きました。

地域の社会福祉に貢献するということで、寄付物品として採用していただき、深く感謝申し上げます。

今後は、防災用具として危機管理課で統合運用しつつ、学校や福祉現場で常時の活用をさせていただきます。

JINRIKI®は、「ヒトのチカラ」 の代用品です。非常時の避難はもとより、アウトドアでも活用することで、車いすを使われる皆さんの日常生活のクオリティが上がり、「笑顔あふれる尾張旭」実現の確実な、そして大きな一歩となることを確信しています。

※「JINRIKIR®」は(株)JINRIKIの登録商標です

犬派?猫派?(令和5年8月15日号 vol.5)

このコラムのお陰で、愛犬チェルシーが有名となり、市民の皆さんとペットの話題で盛り上がることが多くなりました。知名度では、飼い主を越えた可能性もあります。毎日の散歩コースには、犬用お菓子持参で畑仕事をされているご近所さんもおられ、尻尾を振って寄っていき、ちゃっかりとおやつをもらう、誠に幸せなワンコです。

また、お子さんがチェルシーと触れ合ったことをきっかけに、2組の家族が犬を飼い始めてくれ、そのうちの1頭は保護犬だそうです。ワンコが走り回る、明るく賑やかな家庭が増えたと思うと嬉しくなります。

日本のペットの歴史は、5年ほど前に大転換点を迎えました。 猫の飼育数が犬を上回ったのです。猫派の比率は、今後も上昇すると思います。

私が思うに、要は猫の方が飼いやすいのです。猫は清潔好きですし、散歩の必要がありません。犬は寂しがるので長時間の留守番は難しく、猫は短期間であれば旅行も可能、共働き家庭の増加もあって、猫派の勢いが増しています。

ちなみに、私は高校生の頃、それはすてきな三毛猫を可愛がっていたこともありますが、妻が犬派なので、我が家は犬なのです。「どちらも派」は別として、飼い主さんには各派特有の特徴があるように思います。独断と偏見ながら、犬派は積極的で社交的、 猫派は個性重視のマイペース主義かと。いかがでしょう。

ワンコもニャンコも、大切な家族の一員です。例えば、災害時、避難所へのペット同伴を検討中です。人にもペットにも優しいまちでありたいと願っています。

絶滅危惧種!?(令和5年7月15日号 vol.4)

4月下旬、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が発表した2070年の日本の推計人口は、2020年の約1億2,600万人が約3割減の約8,700万人になるとのことです。

大多数の受け止め方は、「ふ~ん、困ったものだ」ぐらいでしょうか。しかし、この深刻さは、自分の家族が2070年時点で何歳になるかを想像することで実感できます。

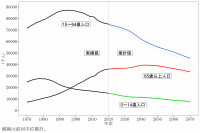

私でいえば、娘は約80歳、孫娘も約55歳となります。その時の日本では、15歳未満の人口は1割未満、65歳以上の高齢者が4割弱を占め、社会保障費が膨れ上がる一方で、経済活動を担う15~64歳は4割減少し、3,000万人規模の働き手が消失します。さらに、2022年に80万人を割った日本人の出生数は、2059年に50万人を割り込むと予想されます。

2017年に、『未来の年表人口減少日本でこれから起きること』(河合雅司/著、講談社/ 刊)という衝撃的な本が出版され、著者は、社人研の「机上の計算」を紹介する中で、西暦3000年の人口はわずか2,000人、日本人が「絶滅危惧種」に登録さ れかねないと述べています。

私が最重要課題としている少子超高齢社会・人口減少問題への特効薬は、残念ながらありません。政府の「異次元の少子化対策」、出産や育児への支援、女性や高齢者の就労促進、労働生産性の向上、コンパクトで効率的なまちづくりなど、全ての施策を投入して「今ここにある危機」、にあらがうことが肝要です。時間の猶予は、もはやありません。

社人研「日本の将来推計人口(令和5年推計)」より

どうする・・・(令和5年6月15日号 vol.3)

4月28日、元職員による公金詐取事件の報告書を発表いたし ました※。市民の皆さまに改めておわび申し上げるとともに、今後は全職員一丸となって、信頼回復に尽力いたします。

6月1日に新副市長が就任し、 一部の幹部職員の人事異動により、本市は新たな陣容でスタートしました。職員の意識改革を図り、守りのスタンスから脱却し、積極的なチャレンジ精神を誰もが発揮できるよう、風土の変革をもたらしたいと思います。

ところで、NHK大河ドラマ『どうする家康』はご覧になられていますか。これまでの作品とはやや趣が異なり、戸惑いも覚えますが、オロオロとうろたえる家康も諸説ある人物像の一つのようです。

その分、周囲を固める家臣たちは、とても頼もしく有能かつ個性的で、期待される役割をしっかりと果たしています。

家康が盤石な家臣団をつくり上げることができた要因は、組織管理能力の高さだと思います。彼は、自身の凡庸さを自認できたことで、適材適所のマネジメントに徹したと思われます。

苦労を共にした家臣を大切にする一方、外から積極的に人材を登用して長所を取り入れ、家臣の多様性を確保した手腕はさすがです。

さて、今後どのように組織のかじ取りをしていくか、家康に到底及ぶべくもない私としては「ど うする?」。

※報告書は、市ホームページに掲載して います

東京出張、昭和のすごみ(令和5年5月15日号 vol.2)

3月中旬、トンガ王国大使館へ赴き、T・スカ・マンギシ特命全権大使を表敬しました。2005年日本国際博覧会(愛知万博)での「一市町村・一国フレンドシップ事業」のご縁もあって、本市は昨年、トンガ沖の火山噴火災害に対し、市民の皆さんからの支援金・メッセージなどと共に、市からの災害復興支援金を贈呈しました。

今回の訪問では、愛知万博を体験していない子どもたちに、国際交流を通じた未来につながる取り組みが何かできないか提案したところ、大使からは全面的なご賛同をいただきました。今後、トンガとの交流がどのように発展するか楽しみです。

帰りの新幹線まで少し時間が空いたので、通称「おばあちゃんの原宿」、とげぬき地蔵で有名な巣鴨地蔵通り商店街を訪ねました。若者が繰り出す名古屋の大須とは、同じようににぎわう商店街でも全く客層が違います。

驚くべきは、シャッターを下ろしている店が無いことです。多くの屋台や露店が通路に並び、怪しげなガラクタ市は見るだけでも楽しく、高齢の女性がお好みの演歌のカセットテープの山をさばいているシーンは、まさに昭和そのものです。このすごみのキーワードは「祭り」でしょうか。巣鴨は一年中、祭りなのです。

先般、本市でも「さくらまつり」が盛大に開催されました。巣鴨の真似は無理でも、「祭り」のような、さまざまなにぎわいを創出して、街に活力をもたらしたいと思っています。

4月に、「市長への手紙」を「市政ポスト~市長宛てご意見箱 ~」にリニューアルしました。皆さんからのアイデアもお待ちしています。

みちひらきの神様(令和5年4月15日号 vol.1)

市長の柴田です。今号より、コラムを連載させていただきます。イメージ写真には、愛犬「チェル シー」を登場させました。ミックス犬のペキプー(8歳、雌)です。よろしくお見知りおきください。

コラム名は、ドイツの詩人であり哲学者であるニーチェの言葉としました。

名言集では、「足下を掘れ、そこに泉あり」と記載されていることが多いようです。価値のあるもの、大切なものは、実は身近なと ころにあるという意味です。

自分自身にとっての「泉」とは 何なのか。改めて考えてみると、新鮮な気付きがあると思います。

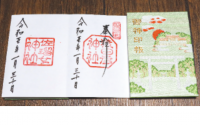

さて、市長就任直前、妻の慰労を兼ねて、鳥羽・伊勢へ旅行に出掛けました。私は神社仏閣の御朱印を集めていますが、この趣味は、伊勢神宮の内宮から始まりました。そうした思い出の地でもあります。

今回は、内宮とともに「みちひらき」の神様で有名な「猿田彦神社」を訪れました。

みちをひらく神、祭神の「猿田彦大神」は、物事の最初に現れて道しるべになってもらえる神様として親しまれています。

行政という新しい世界に臨むに当たり、最も良い方向へ導いていただけるよう、また尾張旭の安寧をしっかりと祈願してき ました。

市民の皆さんに尾張旭が大切な「泉」と思っていただけるよう、最善を尽くして市政運営に取り組んでいきたいと思います。

関連リンク