本文

市長コラム「足下に泉あり!」2025年

広報おわりあさひにて連載している市長のコラム「足下に泉あり!」を、ホームページでも紹介します!

バックナンバー

- 魅惑の三島美学(令和7年12月 vol.31)

- 愛知万博の記憶(令和7年11月 vol.30)

- ふるさとへの熱い想い(令和7年10月 vol.29)

- おいしい紅茶のまち(令和7年9月 vol.28)

- 歌姫(令和7年8月 vol.27)

- 尾張旭モデルとは?(令和7年7月 vol.26)

- 凡事徹底(令和7年6月 vol.25)

- 「医は仁術」という矜持(令和7年5月 vol.24)

- 感謝の記(令和7年4月 vol.23)

- 元日に想う(令和7年2月 vol.22)

- 大局観(令和7年1月 vol.21)

掲載内容

魅惑の三島美学(令和7年12月 vol.31)

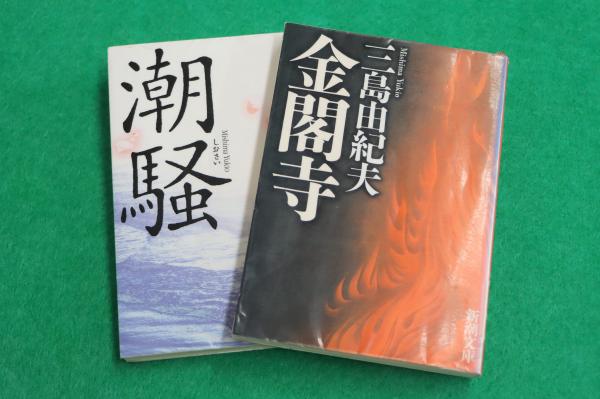

世に文豪は数多あれど、生き様も含め「美学」と言わしめる作家は、三島由紀夫以外には思い浮かびません。

若い方はご存じないでしょうが、昭和45年、彼は民兵組織「楯の会」隊員と共に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)に赴き、東部方面総監を監禁、バルコニーで自衛隊員にクーデターを促す演説の後、自決をします。当時、世は高度経済成長期の真っ只中。日本を代表する文化人の衝撃的な最期は中学生だった私には理解不能ながら、日本中がザワザワと当惑しているように感じたことを思い出します。

当時の私は、『潮騒』しか読んだことがなく、これを機に『金閣寺』を手に取りました。ただ、文章の語句自体が難しい上に、主人公の心理描写も観念的で難解、残念ながら途中でギブアップの情けなさです。

事件を受けて、三島作品は微妙に社会から敬遠をされます。ただ、図書館でも普通に閲覧ができ、私は高校時代に再読を試みて、今度は強烈な印象と共に読破。三島文学の「美学」を確かに感じ取ったぞ的な高揚感(錯覚? )を得て、悦に浸っていたことを覚えています。

大学時代、酒を酌み交わしながら友人たちと取り留めもなく語り合う時、皆のリスペクトの対象は「太宰」でも「川端」でもなく、「三島」でした。

今年は、三島の生誕100年です。今も三島の美意識に魅了されたファンは多く、年月を経て、文化人やアーティストが自分は影響を受けたと公言できる時代になりました。

三島美学とは何か。日本本来の「美」という魅力的な幻想を、卓越した日本語力で作品に封じ込めた一方で、自らの精神と肉体までも「美」に昇華させるべく、無謀にも試みた不世出の天才の生き様そのもの、と今は総括しておきます。

若き時の夜通しの議論は、青春そのものでした。お正月には、『豊饒の海』を再読してみましょうか。

▼三島由紀夫『金閣寺』『潮騒』 新潮文庫刊

愛知万博の記憶(令和7年11月 vol.30)

10月13日に、184日間にわたった「2025年大阪・関西万博」が幕を閉じました。テーマの「いのち輝く未来社会のデザイン」は、多くの子どもたちの心に種子となって残りました。

そこで、愛知県民として思い出されるのは、2005年の愛知万博。テーマは「自然の叡智」でした。テーマだけを見ても、この20年間の社会変化を感じ取ることができます。従来の国威発揚型から理念提唱型へ舵を切った愛知万博では、人類共通課題は「環境」でした。AIやバイオの革新に直面する時代の今回は、根源的な「いのち」を未来社会はどのような形で融合するのか、問うているようです。いずれにしろ、万博のテーマは、開催意義そのものということですね。

さて、愛知万博まで時計を巻き戻します。名古屋鉄道秘書室の課長だった私は、当時の会長(以下、ボス)が名古屋商工会議所会頭であったために、担当秘書としては日常業務と万博フルアテンドで会期中の半年間はほぼ休みはなく、会場入りは50回を優に超えました。

一例です。瀬戸線始発で出社、資料を抱えてボスを迎えに。車内でレクチャーをしつつ、ナショナルデーのイベント参加。午餐会後、ボスには自宅で休憩してもらい、私は会社で事務処理。夕方には再度迎えに行き、晩餐会やらウエルカムパーティーに出席です。お開きになったらボスを送り届けて、帰社。翌日の準備をして帰宅ですから、ほぼ終電車。また、国際親善の場なので夫人同伴イベントも多く、ボスの奥様が熱中症で倒れられたときは青ざめました。強引に車を回して屋外イベント会場から迎賓館へ。水分補給の応急処置で何とか復活してもらえ、来賓とのランチはセーフのまさに綱渡り。超メガ激務ながら、今から思えば夢のような一年でした。

▼愛知万博を機に交流が続く、トンガ王国の皆さん(7月6日モリコロパーク)

ふるさとへの熱い想い(令和7年10月 vol.29)

6月28日、本市出身タレント・俳優の青木さやかさんには、「尾張旭市ふるさと大使」にご就任いただきました。

DA PUMPのTOMOさん、津軽三味線奏者の岡野兄弟に次ぐ、3組目の大使誕生です。当日、青木さんには早速、本市の未来をテーマにしたシティプロモーション戦略策定ワークショップに参加していただき、市民との意見交換は大盛り上がりでした。他市町の活性化に関わられたり、動物の保護活動に取り組まれるなど、引き出しの多さが魅力の素敵な女性です。

一方で、TOMOさんや岡野兄弟には、特にまちの賑わい創出に貢献いただいており、まつりやイベントへの出演で、市民とのふれあいの機会はどんどん増えています。

2年前に、「ふるさと大使」の制度を作った時、どういう方たちにお願いをするべきか、考えました。本市出身者の、いわゆる著名人は結構居られます。でも、知名度や人気度だけが基準では違うだろうと。例えば、出身地を聞かれたときに「尾張旭」ではなく、ざっくり「名古屋」と言われると、ちょっと微妙ですよね。「ふるさと愛」こそが唯一無二の基準であるべきで、それ故に、貴重な時間を割いていただけるのです。大使の皆さんの共通項は、本市への想いを自ら(ここが肝心! )申し出ていただいた方ばかりなのです。

好例を一つ。青木さんには昨年、新東名の岡崎SAで「旭色みやげ」のPR・販売のお手伝いをお願いしました。その折、山積みのお菓子を売り切るまではと、予定時間を超えて、お客様に声を掛け続けてくださいました。オチがあって、係のお姉さんが気を使って倉庫の在庫から都度補充しており、完売は無理と青木さんが気づくまでに1時間が経過していました。傍らに居た私も全く気づかず、失礼いたしました。

おいしい紅茶のまち(令和7年9月 vol.28)

5月下旬、東海市長会議が静岡県で開催された折、本市で開催している「紅茶フェスティバル」に10年連続参加の袋井市の「西村農園」さんを訪問しました。美しい茶畑を案内していただき、併設のカフェで、お茶づくりの熱い想いをお聞きできました。

同催事は平成24年から続く、国内最大規模の紅茶イベントに育ちました。では、そもそも本市が何故「おいしい紅茶のまち 日本一」を標榜し、PRしているのか、お話します。

もちろん勝手に名乗れるはずもなく、日本紅茶協会が認定する店舗数が日本一多いからです。「紅茶の日」の11月1日に毎年発表され、本市の認定店は人口比で平成23年から連続日本一で、昨年は15店舗で実数でも1位、名実ともに日本一です。2連覇が懸かる今年の発表が気になるところです。

では、この盛り上がりの元は? それは、堀田信幸さん(TEAS Liyn-anオーナー)の存在無くしては語れません。平成15年に自店が協会から認定されると、日本一を目指して、観光協会の有志と共に、市内の他店を回って申請を働きかけます。「おいしい紅茶のまち」運動の牽引役であり大功労者です。ここ数年、国産茶葉による「和紅茶」がブームで、やっと時代が到来した感があります。堀田さんの先見の明に脱帽です。

最後に、「紅茶の日」の日付も気になりますね。天明2年(1782)、伊勢国の白子港(現・鈴鹿市)を出港した廻船が嵐に見舞われ、船頭の大黒屋光太夫はロシア領アリューシャン列島に漂着。帰国許可を得るためシベリアを横断し、女帝エカテリーナ2世に謁見します。気に入られたようで、寛政3年(1791)11月1日、女帝に招かれて日本人として初めて正式な茶会で本格的な欧風紅茶を飲んだ、という逸話によります。

話のネタで使ってください。

歌姫(令和7年8月 vol.27)

夏休み気分で、今月は趣味の話を。今年は、シンガーソングライター・中島みゆきさんのデビュー50周年の記念すべき年です。私にとってのディーバであり、実は彼女には「歌姫」というタイトルの楽曲もあります。名曲ですので、初耳の方は是非聴いていただきたいです。

私が予備校生だった昭和50年、ヤマハ音楽振興会主催の『ポピュラーソングコンテスト』、そして『世界歌謡祭』で、彼女は「時代」を引っ提げてグランプリを受賞。正に私の青春ど真ん中。彼女も出演していたヤマハ提供の音楽番組『コッキーポップ』は、あの時代、日本の若者文化、音楽シーンを間違いなく牽引していました。

そして、昭和54年にスタートしたニッポン放送『中島みゆきのオールナイトニッポン』は、当時の私たち大学生にとっては神番組です。テンション高く明るく元気一杯、軽妙な語り口に驚きつつも、曲想とのギャップを楽しみながら毎晩聞いていました。

時代や世代を超え、何故、彼女の楽曲はこれほど多くの人々を感動させることができるのでしょう?

「みゆきワールド」は表現力と感受性の結晶で、それが時には人生の応援歌となり、神様の如き囁きに結実します。

日常を切り取って、比喩的に描写する圧倒的な才能によって、聞き手は自分だけの「意味」を楽曲から受け取ることができます。独特のブレス、力強い声質で心に響く「みゆき節」の底なし沼に、私たちはどっぷりとハマり、心地よく眠るのです。

ちなみに、私の一番の推しは、デビュー曲「アザミ嬢のララバイ」。彼女の伝説は、ここから始まったのです。

尾張旭モデルとは?(令和7年7月 vol.26)

5月12日に、「尾張旭モデル」の報告会を行いました。

さてさて、これは何?答えは、本市の教育委員会が東邦ガスさんと組み、西中学校で今年の2・3月に実施した、部活動の地域連携実証実験のことです。

学校現場では、教員の働き方改革を進める中で、休日の部活動指導が大きな課題となっています。長時間勤務の問題はもちろん、顧問の先生に専門的なスキルがないケースも多く、子どもたちの要請に応えきれないのです。

これまでも、スポーツや文化などさまざまなジャンルの講師・指導員の募集をしてきましたが、責任も重く、なかなか応募にまで至らないのが実情です。

一方、東邦ガスさんは、昨年5月に、自治体向けソリューションサービス「つなぐtech(ツナグテ)」をスタート。その事をニュースで知った教育長が思い切ってアタックしたところ、双方の想いが一致し、コラボが実現しました。

今回は、ソフトボール・女子バレーボール・剣道の3部活動で、東邦ガスグループの社員5名が、会社の副業制度を活用した個人の立場で指導員を務めてくれました。民間企業の柔軟な発想やスピード感は、市役所には良い刺激であり学びです。

何と言っても印象的なのは、指導員の技量を敏感に感じ取って、楽しそうに躍動する子どもたちの姿です。

報告会の総括を受け、9月からの第2弾の検討が進んでいます。また東邦ガスさんは、この「尾張旭モデル」を他自治体へ展開すべく企図されており、本市も他市町の視察を積極的に受け入れています。20年間蓄積した「健康都市」の取組が、現在でも国内トップの評価をされているように、本モデルも同様の進化を遂げれば最高ですね。

何にしろ、我が教育委員会、殊勲賞です。

凡事徹底(令和7年6月 vol.25)

令和5年2月の市長就任以来、私が、庁内で愚直に、かたくなに続けていることを紹介します。

二つありまして、一つは、在席時は基本毎日、職員との「ランチミーティング」です。3月末までの26カ月間で、コツコツときり良く250回を数えました。

参加者の役職・年齢は問わず、人数も自由(と言っても、席の関係で、私以外6名まで)。あくまでも本人希望を前提に、消防署や保育園などの現場も含めた職員と、市長室でお弁当持参のランチをします。

私からは極力仕事の話はせず、世間話や無駄話を心掛けていますが、40分間、市長と膝を交えるチャンスでもあり、資料持参でエントリーする者も。それはそれで、仕事への熱意の表れと評価をすべきと考え、歓迎をしています。

秘書課が日程調整をしてくれるのですが、2年以上、途切れることなく、楽しかったからと、メンバーを変えて何度も参加する職員も多く、盛況ぶりをうれしく思っています。

もう一つ、「朝の挨拶運動」と名付けて、週一回を目標に職場巡回を続けています。同期間で、54回実行しました。

朝一番の15分ほど、庁内を回り、時には庁外施設も訪ね、職員に「おはようございます」と声を掛けます。私から挨拶をすれば、返事を半ば強要(笑)しているわけで、意思疎通の第一歩となります。最初は皆、戸惑っていましたが、最近は大きな声で笑顔の挨拶をしてくれます。これまた不定期の巡回にもかかわらず、仕事の確認や一言の報告のために、当たりをつけて待ち受ける猛者もあり、私の拘りへの共感と素早い適応に感心しつつ、心地よく受け止めています。

今月は、フランスの作家、アンドレ・ジッドの名言です。

「平凡なことを毎日平凡な気持ちで実行することが、すなわち非凡なのである」

継続は力なり、凡事徹底ですね。

「医は仁術」という矜持(令和7年5月 vol.24)

先月に続き、私の闘病ネタです。日本人が「医の倫理」と問われれば、「医は仁術」という格言が浮かびます。

主治医の先生は、2カ月間の入院期間のほぼ毎日、病室へ顔を出してくださいました。申し訳なくてお聞きすると、患者を心配しながら自宅で休日を過ごすより、10分でも診に出てきた方が、気が楽とのこと。「何年もそうした生活ですら」と、さらっと言われるのですが、何とも正に「仁」ですね。人命の最後のとりでとしての重責を、日々の普通のこととして受け入れておられる矜持に脱帽します。病状回復が実感できない日の「今日は良いですね」、気になる点の質問に「問題ありませんよ」の一言がどれだけ心強かったか。

また、看護師さんたちも想像以上に大変な日常です。特に外科では、術後、患者は体が動かせず、やむを得ず排せつ物などの汚物処理でお世話になります。「遠慮なくいつでも言ってください。誰でも当たり前のことですから」と明るく言われると、「そうだな。仕方ないよな」と、羞恥心を飲み込んで開き直ることができました。

コロナ禍の折、世間は医療従事者の皆さんをエッセンシャルワーカーと呼び、深い敬意を表しました。改めて、平時も変わることのない献身的な姿勢に、感動と共に感謝します。

最後に、江戸時代の医学者・教育者である緒方洪庵の「医戒」を紹介します。

「医師がこの世に存在している意義は、ひとすじに他人のためであり、自分自身のためではない。これが、この業の本旨である。ただおのれをすてて人を救わんことをのみ希うべし」

医療という生業は、時代を超えてかくも崇高なのです。

P.S. 健康診断、できれば人間ドックを受けましょう。技術も薬も日進月歩、現代ではほとんどの病気が治療可能です。ただし、早期の発見が必須条件ですよ。

本市出身イラストレーター「酒井だんごむし」さん作

感謝の記(令和7年4月 vol.23)

まずもって、私の長期間の入院により、市民の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。

直腸がん(ステージ1)のため、昨年12月26日に入院し、翌27日に手術をいたしました。退院予定直前に術後癒着性腸閉塞を発症し、1月14日に早期復帰を目指し手術、その後、同症状の再発により2月5日に再手術を受けました。

結果、2月20日に退院がかない、2月25日に術後初登庁。約2カ月の間に3度の手術を経て、何とか復帰を果すことができました。

実は、昨夏の末ごろから何となく体の変調を感じていたので、10月の人間ドックにある意味期待をしていました。やはりというか、再検査で原因を見つけてもらったということです。「健康都市 尾張旭」の市長が病気ではお恥ずかしいばかりですが、逆にどの首長さんよりも健康のありがたみが身に染みていることで、今後の市政に反映できることも多いように思います。苦しい検査、術後の激痛、つらい治療、山盛りのしんどさを経験するとやはり人生観が変わります。好きなものをおいしく食べられる、ごくごく普通の生活の幸せをかみ締めました。表現が難しいのですが、「日日是好日」、毎日の平穏で健やかな暮らしの大切さを実感したとしか、文字にできません。

そして、多くの人たちに感謝をします。まずは、妻ですね。そして、担当医の先生、看護師さんなど医療スタッフの皆さまの献身的なご尽力に、あらためて御礼を申し上げます。

市政については、職員一同、一致団結して本当によく頑張ってくれました。また、市民の皆さまからは、多くの励ましのお声をいただきました。深く深く感謝いたします。

後遺症による行動制限もあり、順応するために長い時間を要しますが、市長としての役目を果すべく最善を尽くしてまいりますので、温かくお見守りいただければ幸いです。

元日に想う(令和7年2月 vol.22)

令和7年が何ごともなく明けました。すべての国民が、初詣では新年の安寧を祈り、安堵もされたはずです。

昨年の元日、能登半島で最大震度7の地震が起こり、9月には、豪雨が同じ被災地をまたしても襲いました。改めて、亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された多くの皆さまにお見舞いを申し上げます。

本市では発災直後から、国や県からの要請とは別に、災害協定を結ぶ輪島市に独自支援を行っています。そして9月からは、職員1人の中長期派遣が実現しました。単身赴任ゆえ、ご家族も寂しく思われているはずですが、強い使命感のもと、自ら手を挙げてくれました。誠にうれしく、正に本市が輪島に寄り添う姿の体現者です。

そうした中、10月の市民祭では出張輪島朝市の開催、2日目には和太鼓チームの皆さんも駆けつけてくださいました。メンバー確保にも苦労された中での圧巻の演奏に、観客の誰もが能登の力強い復興を確信しました。私も感動し、年のせいか、涙腺が緩くなったと自覚した次第です。

10月23日、豪雨のお見舞いと派遣職員の激励、そして市民祭の報告に、輪島市長を表敬訪問しました。何度も何度も、本市市民の温かい気持ちに対し、謝意を述べておられました。

ちなみに、偶然この2日前に、旭中学校の福祉委員会の生徒さんたちが輪島市への募金を届けてくれました。やはり、目頭が熱くなります。本市の子どもたちは誠に立派、感心しきりです。未来は明るいですね。

大局観(令和7年1月 vol.21)

今回の表題は、日本将棋連盟会長の羽生善治さんが平成23年に出版された本の書名です。ちなみに、副題は「自分と闘って負けない心」となっています。ご存じ、羽生さんは、平成8年に当時の将棋界の全7大タイトルを独占された棋界のレジェンドです。

令和6年9月22日、名古屋鉄道が日本将棋連盟と協力して、3月に続く、第2弾「将棋とれいん第二局」イベントが開催され、出席しました。当日は、瀬戸線栄町駅で瀬戸・尾張旭両市の小学生50人を乗せた専用列車が運行され、車内で将棋教室、終点の瀬戸では棋士による指導対局が行われました。この催しに羽生さんも参加され、お話する機会を得て、大感激をいたしました。

さて、「大局観」。よく使われる「大局を見る」と同じ意味ですが、私はこの語を覚えて以来、会社員時代、そして今の立場でも、組織論を語る時、金科玉条のごとく使わせてもらっています。

例えば、役所が新しい課題に対処する時、自分の部署のことだけではなく組織全体として捉え、果たして「是か非か」を判断することが肝要です。さらにもう一歩、大所高所から、地域全体の利益にまで、考えが及べば申し分ありません。

物事を見る時、多角的な視点を常に意識することが大切です。最近は、「虫の目、鳥の目、魚の目」という表現もよく使われます。順に、複眼的に、俯瞰的に、そして流れを見失うなということでしょうか。目指すところは同じです。ただ、言うは易く行うが難しで、私も人に繰り返し説くことで、自分自身に常に言い聞かせてしているようなありさまです。

羽生さんは、本の巻末に次のように書かれています。「人生は突き詰めてはいけないと思う」。時には肩の力を抜く=大局観ですね。

関連リンク