本文

【おわりあさひレポート】令和7年9月のイベント・行事

おわりあさひレポートでは、毎月10日と20日にまちの話題をお届けします!!

石川県輪島市への職員派遣 訓示式

9月29日(月曜日)午後1時30分から、令和6年能登半島地震の被災地支援として、石川県輪島市への職員派遣に伴う訓示式が市長公室で行われた。

派遣される職員は、学校教育課の成瀬 亜弓(なるせ あみ、28歳)主事。派遣期間は令和7年10月1日から令和8年3月31日までの6か月で、現地では公費解体に関する業務に従事する予定。

訓示式で柴田市長は、「市職員の誇りと自覚を持って、懸命に業務に取り組み、輪島市復興の一助となっていただくことを期待しています。」と訓示し、成瀬主事は、「生まれ故郷の能登半島を襲った地震をきっかけに公務員となり、今回は復興を手助けしたいとの思いで手を挙げた。能登復興の力になりたい。」と決意を述べた。

本市は、これまでも発災直後に危機管理課職員3名を5日間派遣したほか、令和6年9月から令和7年3月まで当時福祉課の職員1名を派遣している。

棒の手保存会が保育園の園児たちに演技を披露!

9月29日(月曜日)午前11時頃から、無二流棒の手保存会(西分会)が中部保育園(西大道町)の園児たちに演技を披露した。

尾張旭市健康づくり推進員会20周年記念大会・講演会

9月26日(金曜日)午後1時15分から、文化会館(東大道町)で、尾張旭市健康づくり推進員会が発足20年を迎えた記念大会・講演会が開催され、600人を超える市民が来場した。

健康づくり推進員会は令和7年4月現在で24名が活動している。

同会の青木 高直(あおき たかなお)会長のあいさつ後、第1部では健康づくり推進員会の活動発表や来場者と共にワッハッハ体操などを行ったほか、室伏広治スポーツ庁長官からビデオメッセージが流れると会場からは大きな拍手が起きた。

第2部では、中京大学の湯浅 景元(ゆあさ かげもと)名誉教授による特別講演が行われ、紙風船を使ったトレーニングの紹介や椅子からの立ち上がり方のレクチャーなどが行われた。

いちじく農家と新規就農者が市役所ロビーで出張販売

9月26日(金曜日)、HMファーム(市内いちじく農家・西の野町)と新規就農者(西の野町)が、いちじく、新鮮ななすやピーマンなどを販売した。

ダブルダッチ世界大会入賞で市長を表敬訪問

9月25日(木曜日)午後4時30分、ダブルダッチの世界大会「WORLD JUMP ROPE CHAMPIONSHIPS 2025」に出場した、斉藤 遥希(さいとう はるき)さん(西中学校2年生)が市長を訪れ、結果を報告した。

この大会は、7月27日(日曜日)から8月3日(日曜日)まで神奈川県川崎市で開催され、30か国以上から約2,000人の選手が参加した。

斉藤さんは、ダブルダッチペアフリースタイル男女混合12~15才とダブルダッチシングルフリースタイル男女混合12~15才の部門で第2位という成績を収め、昨年度の表敬訪問で宣言した通り、世界大会での入賞を果たした。

今後の更なる活躍も期待されるが、今回の大会でダブルダッチは引退し、サッカーに取り組むとのこと。

※フリースタイルは、音楽に合わせて技を組み合わせて披露し、技の難易度やパフォーマンス性等を評価する種目。

JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会で入賞!

9月25日(木曜日)午後3時30分、第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会に出場した大山 結愛(おおやま ゆめ)さん(旭丘小4年生)が市長を訪れ、結果を報告した。

この大会は、8月21日(木曜日)~26日(火曜日)に東京アクアティクスセンター(江東区)で開催されたもの。

大山さんは、過去に全国大会へ出場しているが、ジュニアオリンピックカップは初出場。50m平泳ぎ(10歳以下)に出場し、予選12位、B決勝※4位という成績を収めた。

5歳頃から水泳を始め、現在は週5日、1日に4,000m以上泳いでおり、今大会ではベストタイムを出したとのこと。

※B決勝:予選タイム9~16位の選手が競うレース。

秋の交通安全運動「ライト・オン&ハンド・アップ」キャンペーン

9月25日(木曜日)、ショッピングタウンアスカ店舗入口などで、秋の交通安全運動期間(9月21日(日曜日)~9月30日(火曜日)に合わせ、啓発物品を配布し、自転車用ヘルメット着用や交通安全の啓発を行った。

芸術展と「音楽グループにじいろ」によるコラボコンサート

9月25日(木曜日)午後1時30分から文化会館(東大道町)で芸術展コラボコンサート「音楽グループにじいろと行く音楽の旅」が開催された。文化会館指定管理者が主催。

この日は60人を超える方が来場し、エレクトーンと鍵盤ハーモニカを奏でる5人組「音楽グループにじいろ」による「ラデッキー行進曲」や昭和歌謡などの演奏を楽しんだ。

また、文化会館では、9月28日(日曜日)まで芸術展 写真部門が開催され、出展者16名の選りすぐりの作品42点が展示された。

名古屋産業大学で「防災講話と地震体験」を実施

9月24日(水曜日)午前10時40分から、名古屋産業大学(新居町)の文化センターで、名古屋経営短期大学の大橋 美加子(おおはし みかこ)准教授による講座「防災講話と地震体験で災害時の備えを学びましょう」が開催された。

これは、学校法人菊武学園が地域貢献を目的に開催したもので、近隣の住民や学生ら約160名が受講。

講座では、シェイクアウト訓練や大橋准教授から家具の固定や備蓄などの説明があり、「地震は急に来るが、日ごろの備えが大切。怖いものではあるが、正しく恐れることが大切。」と話した。

また、一部の受講者は講座後に地震体験車で本市の南海トラフ地震の震度予測を上回る震度7を体験。想像を超える揺れの大きさに、驚く様子が見られた。

歓迎~15年ぶりにオーストラリアの学生が本市へ~国際交流

9月17日(水曜日)~9月20日(土曜日)の4日間、オーストラリアビクトリア州ウィットルシーセカンダリーカレッジの生徒(17人)が本市を訪れ、さまざまなイベントや体験を通して本市の中学生と交流を深める「フレンドシップ事業」が行われる。実施主体は尾張旭市。

オーストラリアビクトリア州ウィットルシーセカンダリーカレッジとは、本市の中学生海外研修事業の受け入れ校として平成11年度から交流を続けてきた。本事業は前回市制40周年事業として開催し、今回2回目の開催となる。

初日となる9月17日スカイワードあさひで、「ウエルカムセレモニー」が開催され、冒頭に市ふるさと大使の岡野兄弟による津軽三味線演奏が会場を盛り上げるとともに、柴田市長が「皆様をお招きでき、大変うれしく思います。尾張旭市の、そして日本の文化に触れて、日本の友人たちとの交流を、心より楽しんでください。」とあいさつし、本市への訪問を歓迎した。その後、両学生によるプレゼント交換や記念撮影が行われた。

9月18日(木曜日)市内3中学校を訪問(授業、給食、部活を体験)

9月18日(金曜日)交流体験(本市中学生同行)、県陶磁美術館等訪問

9月20日(土曜日)日本文化体験、さよならセレモニー(棒の手・ざい踊り鑑賞、盆踊り体験)、思い出映像上映

旭校区 敬老ふれあい大会

9月15日(祝・月曜日)午後2時から文化会館ホール(東大道町)で、「旭校区敬老ふれあい大会」が開催された。

この日は令和7年中に70歳以上となるかたに加え、自治会・町内会に加入しているかた含め約460人が来場。

旭連合自治会岡田敏彦会長のあいさつ後、来場者を魅了したのは東中学校吹奏楽部による記念演奏。先月開催された第80回東海吹奏楽コンクールで金賞を獲得した曲をはじめ、パワフルで迫力のある演奏を披露し、会場を盛り上げた。

また、アンコールで演奏した坂本九の「上を向いて歩こう」「明日があるさ」では、観客席から手拍子が自然と起こり、演奏に合わせて会場全体が一体となっていました。

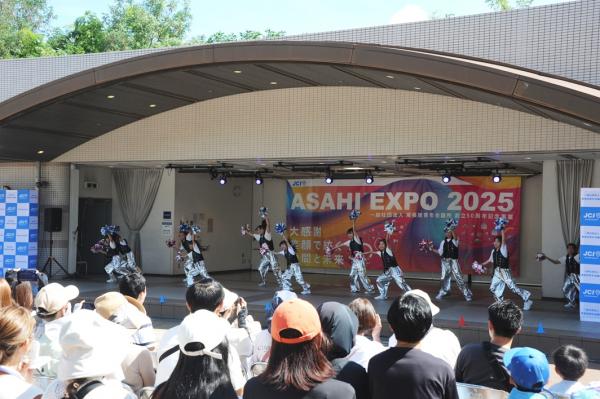

「ASAHI EXPO 2025」を開催!

9月15日(祝・月曜日)午前10時から、スカイワードあさひで、(一社)尾張旭青年会議所主催による「ASAHI EXPO 2025」が開催された。

この催しは、尾張旭市青年会議の創立50周年を記念して開催されたもの。この日は天候にも恵まれ、ステージではダンスや棒の手、尾張旭市ふるさと大使の岡野兄弟による三味線などが披露された。

また、元中日ドラゴンズの川上憲伸さんのトークショーが行われたほか、シークレットゲストとしてタレントのスギちゃんも登場するなど、多くの方でにぎわい、笑顔があふれる一日となった。

大阪府泉佐野市で尾張旭市をPR「全国物産館 まるかじりJAPAN」

9月13日(土曜日)、大阪府泉佐野市りんくうアイスパークの芝生広場で、「全国物産館 まるかじりJAPAN]に出店した。

販売商品:HMファームのいちじく、いちじくジャム、観光協会の紅茶のティーバック、あさぴーグッズなど。

令和7年度 防災講演会を開催

9月13日(土曜日)午前10時30分から渋川福祉センター(渋川町)で、防災講演会「巨大災害に備える~新しい時代の防災・減災対策~」が開催され、約110人が参加した。

三重大学大学院工学研究科教授の川口講師が地域防災の背景と現状、能登半島地震の被害と教訓、南海トラフ地震について話した上で、防災・減災文化の醸成が重要と訴えた。ポイントは「生きる力を育む」、「価値の共有」、「マニュアル主義からの脱却」と説明、文化にして当たり前に続けていくことが大事とも話し、参加者はメモを取るなど熱心に聞いていた。

高齢者趣味の作品展を開催

9月13日(土曜日)午前9時~午後4時にスカイワードあさひの1階ふれあいホールとイベントステージで、今年で50回目となる「高齢者趣味の作品展」が開催された。会場には約150点出品されており、絵画や写真、書、農作物などの力作がずらりと並び、会場を訪れたかたは作品の前で足を止め、じっくりと鑑賞していた。

また、午後1時30分からは、スカイワードあさひ5階くすのきホールで入賞者の表彰式が行われたほか、会場では市内3カ所ある高齢者趣味の作業所で活動するかたの陶器や木工、編物などの展示即売も行われた。

吉賀池湿地 秋の一般公開

9月12日(金曜日)から市の天然記念物・吉賀池湿地(旭ケ丘町)の一般公開が行われ、訪れたかたはシラタマホシクサなど秋の湿地植物を楽しんだ。

シラタマホシクサは、東海地方のみ自生する貴重な固有種。1年草で、花白色の短毛が密生し、純白の球(頭花)に見え、名前はこの球状の頭花に由来する。

豊橋市からシラタマホシクサを目当てに訪れていた方は、「吉賀池湿地のシラタマホシクサは、広い場所に密度高く咲いており、見ごたえがある。」と笑顔で話してくれた。

国内初の「ゼロカーボンスクール教育」のモデル都市づくりへ

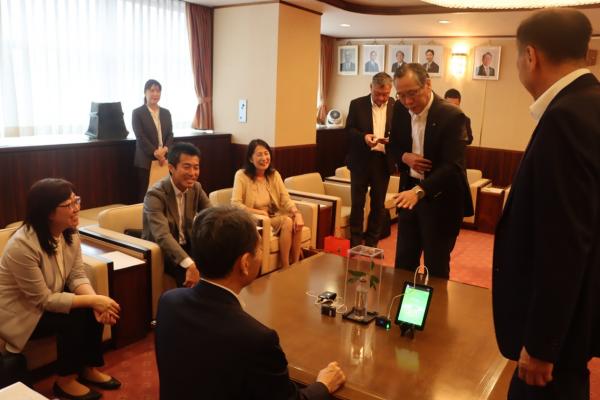

9月12日(金曜日)午前10時から市役所で、株式会社三菱UFJ銀行及び学校法人菊武学園名古屋産業大学が「ゼロカーボンスクール※教育」の機材を寄附するにあたり贈呈式が行われた。

本市では、「第二次尾張旭市環境基本計画」に基づき、市内の小中学校において、「ゼロカーボンスクール教育」のモデル都市づくりを実施している。株式会社三菱UFJ銀行からは、この取組で使用するCO2濃度測定器24台が、学校法人菊武学園名古屋産業大学からは、測定器の運用に必要なモバイルバッテリー24台等が寄付された。

柴田市長は「ゼロカーボンスクール教育の取組は、健康都市の一つになると思われる。子どもたちには温暖化などに関心をもってもらえれば。」とお礼を述べた。

※「ゼロカーボンスクール」…緑化活動による二酸化炭素吸収量の増加と、省エネ活動等による二酸化炭素排出量の削減に取り組むことで、学校生活のカーボンニュートラルを探究する活動のこと。

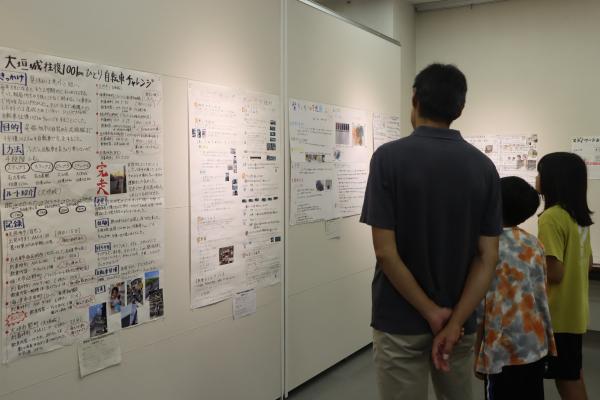

わくわく自由研究コンテスト 作品展示

9月12日(金曜日)~19日(金曜日)、スカイワードあさひ4階ギャラリーあさひにおいて、市内小中学生571名が参加した「わくわく自由研究コンテスト」の優秀作品約120点の展示を行った。

このうち入賞作品10点は、市役所ロビーでの展示も行われる。

期間:9月22日(月曜日)~29日(月曜日)(土・日を除く)

スコーン&TEAパーティ2025@NAGOYA HOSHIGAOKA に出店

9月10日(水曜日)から星ヶ丘三越で開催されていた「スコーン&TEAパーティ2025@NAGOYA HOSHIGAOKA」に市や市内のおいしい紅茶の店が出店した。

12日(金曜日)は、DEAR DEAR(南栄町)が出店し、ネパール直輸入の茶葉を使用した自慢のチャイなどを販売したほか、市がおいしい紅茶のまちや11月に開催される紅茶フェスティバルin尾張旭のPRを行った。

【出展店】

13日(土曜日) DEAR DEAR

14日(日曜日) DEAR DEAR / bon temps heureux

15日(祝・月曜日) Cafe Jun Style / ブーランジェリーレキップドコガネイ

16日(火曜日) ぎゃらりぃかふぇ華野 / TEAS Liyn-an

祝!100歳 市長及び市議会議長がお祝い訪問

9月10日(水曜日)、今年で数え100歳となる加藤 かね子さん(かとう かねこ、北山町在住、大正15年9月30日生まれ)の自宅を柴田浩市長、さかえ章演市議会議長が訪問し、長寿を祝った。

本市で今年数え100歳を迎える方は28名。加藤さんは元気な姿で市長らを迎えた。家の中では杖を使わずに歩くことができ、現在は介護サービスも利用しておらず、家でテレビなどを観ながら日常生活を送っているという。

市長からお祝いの品として紅茶と山茶のセットが贈られ、愛知県知事からの七宝焼は代理でさかえ議長から手渡された。

現在の日課は散歩。「30分ほど歩くことが多い。欲しいものがあれば近くのスーパーなどに自分で買い物に行く。」と話すと、市長らも驚いた様子だった。

旭小学校がPTAと連携して元気リズム週間を実施

9月8日(月曜日)から12日(金曜日)まで、旭小学校の全児童を対象に、元気リズム週間を実施。

夏休み明けに生活リズムを整えるため、「寝る時間」や「起きる時間」の目標を設定し、毎日どれだけ達成できたかを振り返ってカードに記入する取り組み。

CiiNA CiiNAで初開催!ふれあいQQフェスタ

9月7日(日曜日)午前10時から、CiiNA CiiNA尾張旭(南原山町)で「ふれあいQQフェスタ」が開催された。

このイベントは、「救急医療週間」(9月7日(日曜日)から13日(土曜日)まで)にあわせ、市民らに対して救急業務を身近に感じてもらえるために消防職員と少年少女消防団が実施。今年は同施設での初めての開催となり、買い物に来た市民らに対して、緊急度判定の支援や医療機関等の情報が取得可能な全国版救急受信アプリ「Q助」の案内や啓発物品の配布を行った。また、実際の消防士の服や帽子を着用して写真を撮ることができたり、救急車の中を見ることができたりと子どもたちも喜んでいた。

維摩池キャンドルナイトを開催

9月6日(土曜日)午後5時から、11回目となる維摩池キャンドルナイトが行われ、市内外から訪れた約2,000人の来場者でにぎわった。

日が沈むと、赤や黄色、緑などカラフルな約1,300個のキャンドルが光を灯し、一面に幻想的な空間が広がった。

友達や家族と写真を撮る人、キャンドルを見ながらキッチンカーの料理を味わう人など、それぞれ思い思いに楽しんでいた。

第34回尾張旭市文芸大会 表彰式

9月6日(土曜日)、第34回尾張旭市文芸大会表彰式が行われた。

弁護士会によるいじめ防止教室を旭小学校で実施

9月5日(金曜日)、旭小学校(西の野町)の6年生を対象に、愛知県弁護士会によるいじめ防止教室が開催された。

はじめに、弁護士は分厚い六法全書を見せながら、個人には幸福を追求する権利があり、いじめはその人権を侵害するものであると説明。また、近年増加している「SNS(ネット)いじめ」にも触れながら、いじめは犯罪になる場合もあると注意を呼び掛けた。その後、いじめが原因で自ら命を絶ってしまった中学生の事例について遺書や周りの人の後悔などを紹介すると、児童らは休み時間になってもその事例の資料を真剣に見ていた。

後半では、人気アニメキャラクターを題材に、いじめは被害者と加害者だけではなく、傍観している周りの人も関わっていることを伝えるため、各々の立場からいじめへの気持ち、いじめを止めるためにできることについてグループワークで意見交換しながら考え、理解を深めた。

支援機関向け「ヤングケアラー支援ガイドブック」を作成

9月5日(金曜日)、ヤングケアラー支援機関向けのガイドブックを作成した。

認知症への理解を!オレンジフラワープロジェクト推進中

9月4日(木曜日)午前10時から、認知症の啓発のため、市役所ロビーで来庁者に、認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色のガーベラの配布が行われた。

これは、9月の認知症月間に合わせて、全国で行われるオレンジフラワープロジェクトの一環として、市が独自に行っているもので、今年で4回目。

市内で認知症カフェの運営に携わるボランティア「チームオレンジ」や、認知症地域支援推進員ら10名が参加し、来庁者に花を手渡しながら、認知症の方への接し方などについて啓発を行った。

花の配布は、17日(水曜日)にも行われ、認知症月間中は一部期間を除き、市役所の時計塔がオレンジ色でライトアップされる。

<オレンジフラワープロジェクトとは>

「認知症になっても暮らしやすいまちをみんなで創っていこう!」という思いを共有し、全国各地でオレンジ色の花を咲かせるプロジェクトです。

市長を囲む子ども会議を開催

9月2日(火曜日)午後2時20分から尾張旭市役所で、中学生が市長と意見交換する「市長を囲む子ども会議」が行われた。

この子ども会議は、昭和62年度から始まり41回目。本年度は市内3中学校から各4人の計12人が参加した。

会議では、事前に考えた「私が推す尾張旭の魅力と広めるために自分たちができること」をテーマとした意見・提案を生徒が発表し、市長が意見を述べる形で行われた。生徒からは、「市内の紅茶店のレビューをSNSで発信する」「中学生と飲食店がコラボして魅力発信商品を開発する」「中学生が小学生に市の魅力を伝える機会を作る」「イベントなどをSNSや学校内の発表会で発信する」など、尾張旭市をもっとよくしたり、PRしたりするための積極的な発言があり、それに対し市長が自身の考えや取り組み内容などについて話すなど、大いに盛り上がった。

会議の前には普段入ることのできない市長室や議場を見学した。

高齢者教室オープンキャンパスを開催!

9月2日(火曜日)午前10時から、文化会館(東大道町)で高齢者教室オープンキャンパス「今日からできる筋肉づくりのヒント」が開催された。

この日は、運動生理学について研究し、地域で高齢者向けの運動教室も開催している中京大学の渡邊 航平(わたなべ こうへい)教授が講師となり、介護予防のための運動の仕方などを実践を交えながらわかりやすくレクチャーした。

はじめに、なぜ筋肉づくりが必要なのか説明があり、渡邊教授が「高齢者であっても、筋肉に負荷をかけないと筋力低下を効果的に予防できない。そのためには、安全に運動ができるジムでマシントレーニングをするのが一番。」と話した。その後、ジムよりも手軽に、家でもできるトレーニングとして、渡邊教授が考案した片脚加重法、通称「どえらいスクワット」を会場全体で実践した。

保育園職員対象「大規模災害対策研修」を実施

9月1日(月曜日)、市役所で保育園の職員を対象に、(一社)地域災害弱者対策研究所代表理事(愛知県立大学名誉教授)の清水 宣明氏(しみず のぶあき)を講師に招いて大規模災害対策研修が開催され、園長・副園長ら約20人が受講した。

研修で清水氏は、「各保育園で、園児の年齢や数、建物や設備の状況等が異なる。実情に合わせた対策を練っていくことが大切。想像できることは起こり得るが、想像できないことはほとんど起こらない。保育施設の対策としては、決まった手順や普段からの馴染み、信頼と安心が大切」と話した。

今後、各園では、想定される被害などについて話し合いが行われる。

愛知県消防学校初任科生 地域奉仕活動実施

9月1日(月曜日)、愛知県消防学校初任科生の新規採用消防職員114名が、消防学校や維摩池の周辺、尾張旭駅までの生活道路などでごみ拾いや草取りなどの清掃活動を行った。

これは、授業の一環として、半年間お世話になった学校近隣地域への感謝の気持ちを込めて実施するもので、4小隊に分かれ、猛暑の中、ごみを拾った。

あと18日で卒業する初任科生らは、消防学校での思い出を振り返り、「6~7kgのホースを担ぎながら校庭を3周するなど、大変な訓練も多かったため、体つきが半年で変わった。」「自分は救急救命士の資格を取ったが、救急救命士以外の仕事についても学び、視野を広げるきっかけとなった。学んだことを実践で生かしていきたい。」と話した。